Différence entre 5G eNB et gNB

Aujourd’hui, nous allons explorer en détail la différence entre les termes clés de la technologie 5G : le 5G eNB et le gNB. Ces deux éléments jouent des rôles essentiels dans les réseaux modernes, mais ils sont souvent confondus en raison de leurs fonctions similaires dans certains contextes. Ce guide détaillé vous aidera à comprendre leurs spécificités, leurs utilisations et leur importance.

Introduction aux concepts de 5G eNB et gNB

- 5G eNB : Le terme eNB (ou eNodeB) désigne l’équipement de base d’un réseau LTE (4G) qui peut être intégré dans un réseau 5G comme solution de transition. Il est également appelé « LTE eNB ».

- gNB : Le terme gNB (ou gNodeB) représente l’équipement de base dédié aux réseaux 5G. Il est conçu pour supporter les fonctionnalités avancées de la 5G, comme les vitesses ultra-rapides et la latence réduite.

Architecture des réseaux 5G

Les réseaux 5G sont conçus avec deux types d’architectures principales :

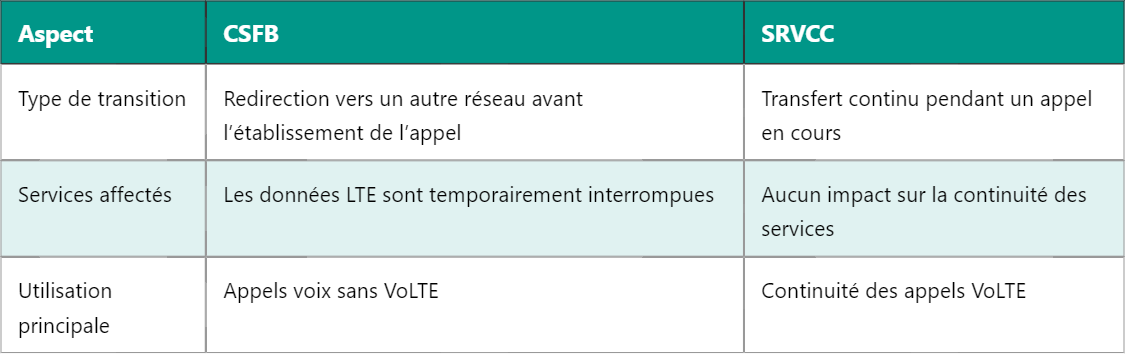

- Standalone (SA) : Cette architecture repose entièrement sur des équipements 5G, comme le gNB, et ne dépend pas des infrastructures 4G.

- Non-Standalone (NSA) : Dans cette architecture, les réseaux 5G s’appuient sur l’infrastructure 4G existante, notamment le eNB, pour la gestion du contrôle, tandis que les données utilisateurs transitent via le gNB.

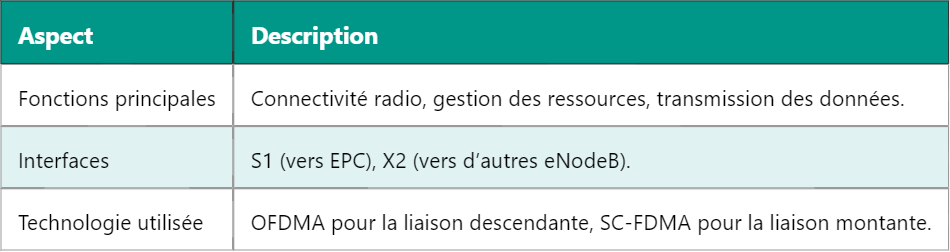

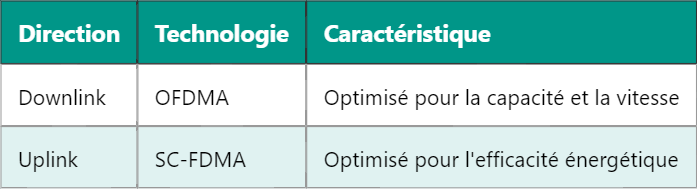

Rôle et caractéristiques du 5G eNB

Dans une architecture NSA, le 5G eNB agit comme un point central de gestion du réseau. Il gère les fonctions de contrôle (signaling) et permet l’interopérabilité entre les technologies 4G et 5G. Voici quelques caractéristiques du 5G eNB :

- Compatibilité : Il assure la coexistence entre LTE et 5G en utilisant la technologie dual-connectivity (DC).

- Support des bandes : Fonctionne principalement sur les bandes de fréquence 4G, mais permet d’intégrer certaines capacités de la 5G.

- Limitations : Ne peut pas pleinement exploiter les capacités avancées de la 5G, comme le slicing réseau et le beamforming massif.

Rôle et caractéristiques du gNB

Le gNB est une station de base exclusivement conçue pour les réseaux 5G. Ses caractéristiques principales incluent :

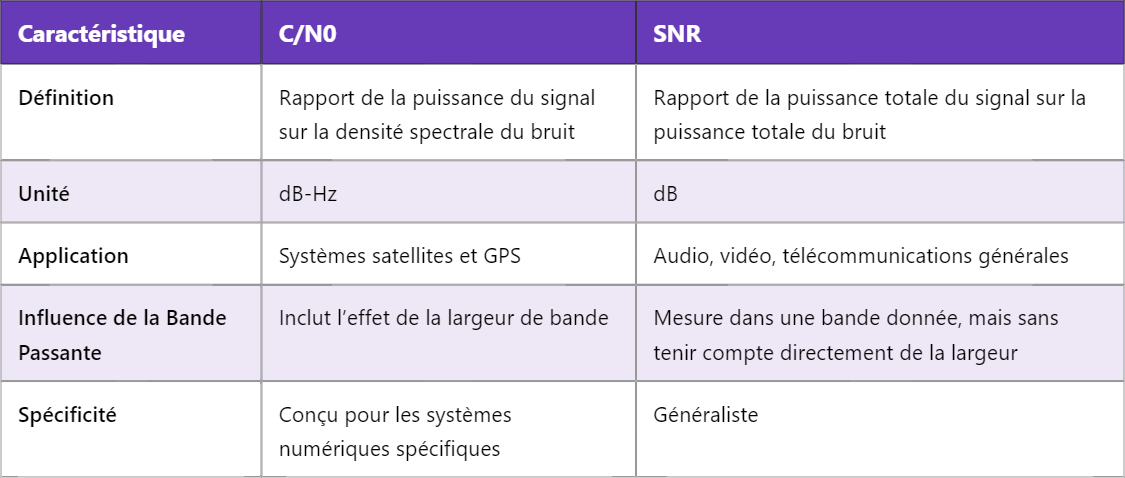

- Performance optimisée : Prise en charge des vitesses gigabits et de la faible latence grâce à la technologie NR (New Radio).

- Fonctionnalités avancées : Intégration de technologies comme le Massive MIMO, le beamforming, et le slicing réseau.

- Flexibilité : Fonctionne à la fois sur les bandes de fréquence sub-6 GHz et mmWave.

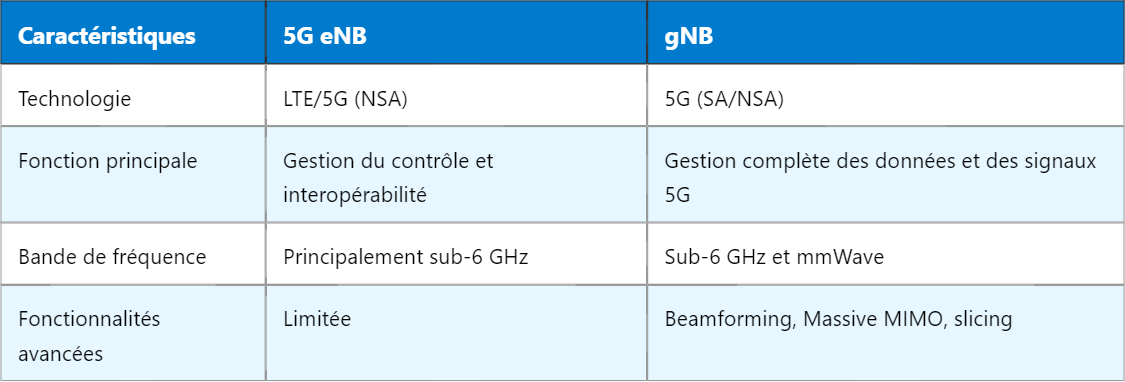

Comparaison entre 5G eNB et gNB

Exemple d’intégration dans un réseau NSA

Dans un réseau 5G Non-Standalone, un smartphone peut se connecter simultanément à un eNB pour les signaux de contrôle et à un gNB pour le transfert des données. Par exemple, lors d’un téléchargement important, le gNB fournit la capacité de bande passante nécessaire, tandis que le eNB gère les signaux d’appel et les autres tâches de contrôle.

Conclusion

Le 5G eNB et le gNB sont tous deux essentiels pour la transition et l’évolution des réseaux mobiles. Tandis que le eNB facilite la migration depuis les réseaux 4G, le gNB incarne le cœur des capacités avancées de la 5G. Comprendre leurs rôles respectifs est crucial pour appréhender les déploiements actuels et futurs des réseaux 5G.

Envie d’approfondir vos connaissances ? Découvrez les avantages des technologies NR et leur rôle dans la révolution 5G.