Comprendre le QCI en LTE : Qualité de Service et Priorisation

Aujourd’hui, on va explorer en profondeur le concept de QCI dans les réseaux LTE, un élément clé pour assurer une gestion efficace de la qualité de service. Le QCI, ou Quality of Service Class Identifier, joue un rôle central dans la gestion des flux de données et la priorisation des services au sein des réseaux mobiles 4G LTE.

Qu’est-ce que le QCI en LTE ?

Le QCI est un identifiant numérique qui détermine le niveau de qualité de service (QoS) assigné à un flux de données spécifique dans un réseau LTE. Il permet de catégoriser les services selon leurs exigences en termes de latence, de taux de perte de paquets, et de priorité de transmission. Cette classification est essentielle pour garantir que les applications sensibles, comme la voix sur IP ou le streaming vidéo, bénéficient des ressources réseau adaptées.

Fonctionnement du QCI

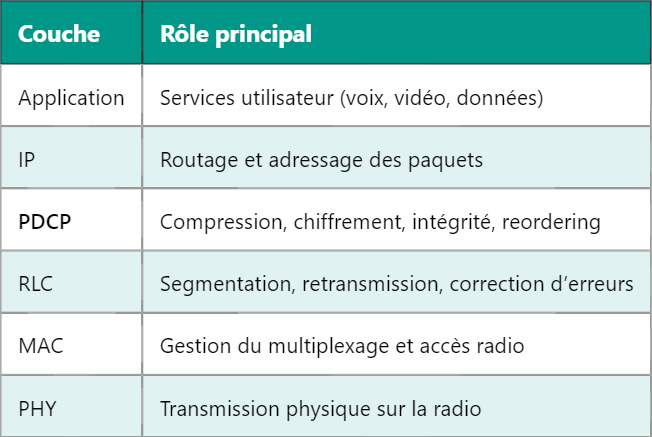

Chaque QCI correspond à un ensemble de paramètres QoS standardisés, définissant :

- La priorité du trafic

- La capacité de débit garantie (GBR – Guaranteed Bit Rate) ou non garantie (Non-GBR)

- La latence maximale tolérée

- Le taux maximal de perte de paquets

Lorsqu’un terminal mobile établit une session avec le réseau, les paquets de données sont marqués avec un QCI spécifique. Cela permet aux équipements réseau, notamment l’eNodeB et le SGW (Serving Gateway), de gérer ces paquets en fonction des règles associées à ce QCI, optimisant ainsi la qualité globale de l’expérience utilisateur.

Les différents profils QCI standardisés

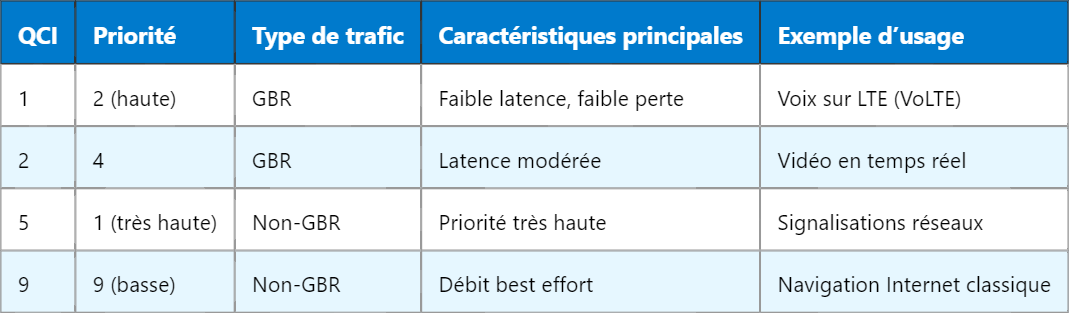

Le 3GPP a défini plusieurs classes QCI normalisées, chacune adaptée à des types de services différents :

Ces classes QCI permettent une gestion fine des ressources réseau, garantissant que les services critiques ne sont pas impactés par des usages moins sensibles.

Le rôle du QCI dans la gestion de la QoS

La QoS en LTE vise à répondre aux besoins variés des applications mobiles, qui peuvent avoir des exigences très différentes. Par exemple, une application VoIP nécessite une faible latence et un taux de perte très faible, alors qu’un téléchargement de fichier peut tolérer des délais plus importants. Le QCI, en tant que référence commune, permet au réseau d’appliquer des règles adaptées à chaque type de trafic.

Le système LTE utilise le QCI pour :

- Définir la priorité de transmission des paquets.

- Assurer la gestion des files d’attente dans les équipements réseau.

- Attribuer des ressources radio et transport en fonction des besoins.

- Garantir un niveau de service minimal pour certaines applications critiques.

Relation entre QCI, EPS Bearer et politique réseau

Le QCI est directement lié aux EPS bearers (Evolved Packet System bearers), qui représentent des tunnels logiques dédiés à la transmission des données avec des caractéristiques QoS définies. Chaque bearer est associé à un QCI précis. Cette association permet de maintenir la qualité de service tout au long du trajet des données, depuis le terminal jusqu’au cœur réseau.

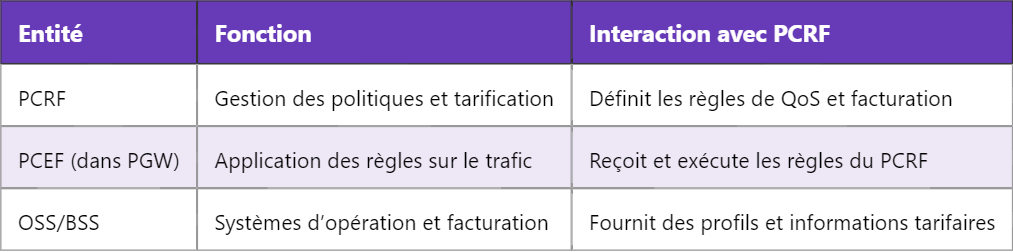

Les politiques réseau (PCRF – Policy and Charging Rules Function) jouent aussi un rôle important. Elles peuvent modifier dynamiquement les paramètres QoS en fonction de la situation réseau, de la charge, ou des accords commerciaux, en s’appuyant sur le QCI comme base de classification.

Exemple pratique d’utilisation du QCI

Imaginons un utilisateur en train de passer un appel VoLTE tout en téléchargeant un fichier en arrière-plan. Le flux VoLTE sera marqué avec un QCI 1, garantissant une faible latence et une priorité élevée, tandis que le téléchargement utilisera un QCI 9, avec une priorité basse et un débit best effort. En cas de congestion, le réseau privilégiera le flux VoLTE pour éviter toute dégradation perceptible de la qualité de l’appel.

Importance du QCI pour l’évolution vers la 5G

Bien que la 5G introduise de nouvelles notions QoS plus sophistiquées, le concept de classification et de priorisation par classes de service reste central. Le QCI en LTE a posé les bases qui seront étendues et améliorées dans les réseaux de nouvelle génération, notamment avec des mécanismes plus dynamiques et granulaires.

Le QCI demeure ainsi un fondement dans la compréhension et la gestion des flux de données mobiles, et connaître ses mécanismes est indispensable pour tout professionnel des télécommunications.

Pour approfondir la gestion de la QoS dans les réseaux mobiles, découvrez comment les bearers EPS s’intègrent dans le cadre LTE et 5G.