Conversion du SNR en dB : comprendre et maîtriser la conversion

Aujourd’hui, on va voir comment convertir le SNR en dB, une opération incontournable dans les télécommunications pour analyser la qualité d’un signal. Le SNR, ou rapport signal sur bruit, est un indicateur essentiel qui permet d’évaluer la performance d’un système de communication. Comprendre comment le convertir en décibels (dB) est fondamental pour tout ingénieur ou technicien travaillant dans ce domaine.

Qu’est-ce que le SNR ?

Le SNR (Signal-to-Noise Ratio) représente le rapport entre la puissance du signal utile et celle du bruit de fond qui perturbe la réception. Ce rapport est un nombre sans unité exprimant la clarté du signal. Plus le SNR est élevé, meilleure est la qualité du signal reçu, et plus les données transmises sont fiables.

Le SNR peut être exprimé soit en valeur linéaire (simple rapport numérique), soit en décibels, qui est une échelle logarithmique adaptée à l’analyse des signaux dans les télécommunications.

Pourquoi convertir le SNR en dB ?

- Facilité d’analyse : La conversion en dB permet de manipuler plus facilement les rapports de puissance très grands ou très petits.

- Comparaison simplifiée : En dB, les multiplications de rapports deviennent des additions, ce qui simplifie les calculs.

- Standard dans les systèmes télécom : Le dB est l’unité la plus utilisée pour exprimer les puissances relatives dans les réseaux et équipements.

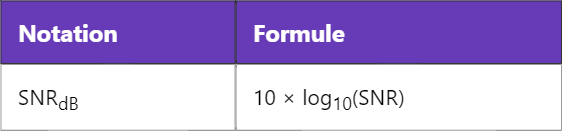

La formule de conversion du SNR en décibels

Pour convertir un SNR exprimé en valeur linéaire (rapport de puissances), la formule est la suivante :

Explications :

SNRest le rapport linéaire entre la puissance du signal et la puissance du bruit.log10est le logarithme décimal (base 10).- Le facteur 10 provient du fait que le dB exprime une puissance, donc 10 × log10(rapport).

Exemple de conversion

Imaginons que la puissance du signal soit 100 milliwatts et celle du bruit 1 milliwatt. Le SNR linéaire est alors :

- SNR = 100 mW / 1 mW = 100

- Application de la formule : SNRdB = 10 × log10(100) = 10 × 2 = 20 dB

Le SNR exprimé en dB est donc 20 dB, ce qui indique un signal 100 fois plus puissant que le bruit.

Conversion inverse : dB vers valeur linéaire

Dans certains cas, il est nécessaire de revenir de dB vers la valeur linéaire. La formule inverse est :

| Notation | Formule |

|---|---|

| SNR | 10^(SNRdB/10) |

Par exemple, un SNR de 30 dB correspond à :

- SNR = 10^(30/10) = 10^3 = 1000

Le signal est donc 1000 fois plus puissant que le bruit.

Comprendre l’impact du SNR sur la qualité du signal

Le SNR est directement lié à la capacité du canal de communication à transmettre des données sans erreur. Plus le SNR est élevé, moins le bruit perturbe le signal, et plus la réception est fiable.

- SNR faible : Le signal est noyé dans le bruit, entraînant des erreurs de transmission, une baisse du débit et une qualité dégradée.

- SNR moyen : Le système peut compenser en utilisant des techniques de correction d’erreurs ou de modulation robustes.

- SNR élevé : La qualité du signal est bonne, ce qui permet d’augmenter le débit et la performance globale.

En télécommunications, le SNR minimum requis dépend du type de modulation et de codage utilisé.

Application pratique dans les systèmes télécoms

Dans les systèmes LTE, 5G ou Wi-Fi, le SNR est une métrique clé pour gérer l’adaptation du débit, la sélection de modulation et le contrôle de puissance.

Par exemple, un terminal mobile mesure le SNR reçu pour décider s’il peut utiliser une modulation QAM de haut niveau (ex : 64QAM) ou s’il doit revenir à une modulation plus robuste (ex : QPSK) en cas de SNR faible.

Cette mesure conditionne aussi les décisions d’handoff, de gestion de la qualité de service, ou d’optimisation réseau.

Autres notions liées au SNR

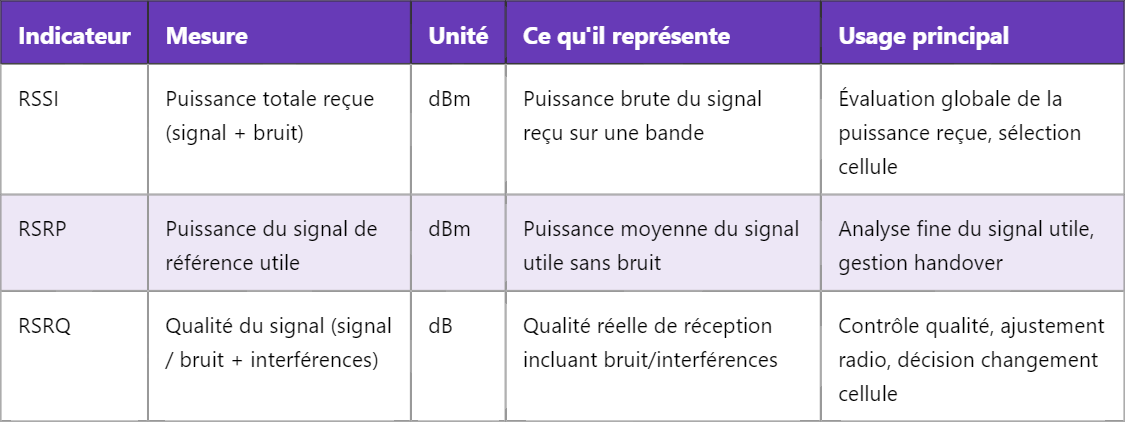

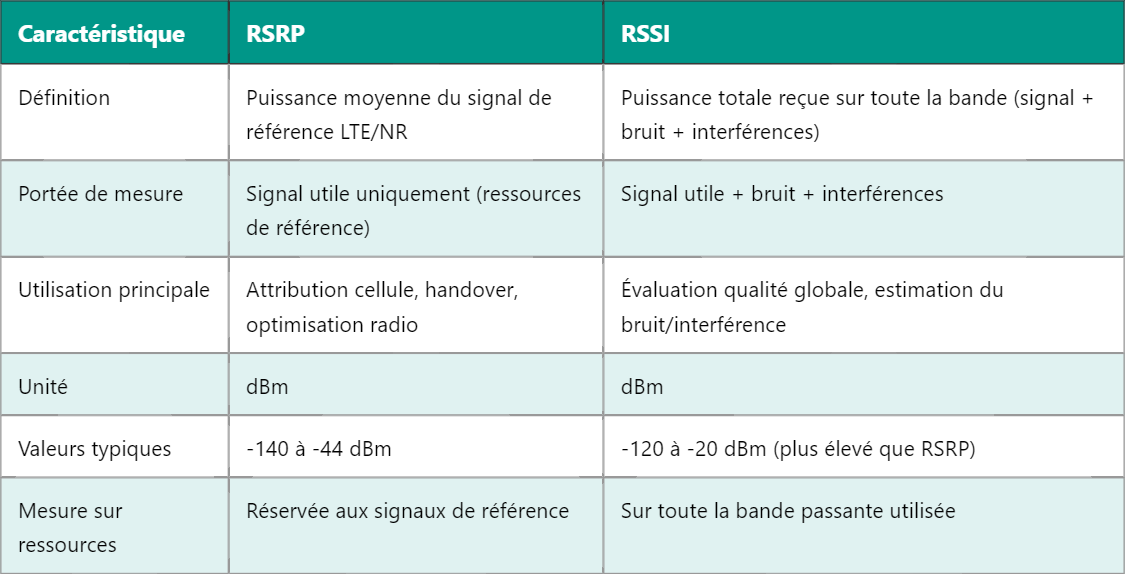

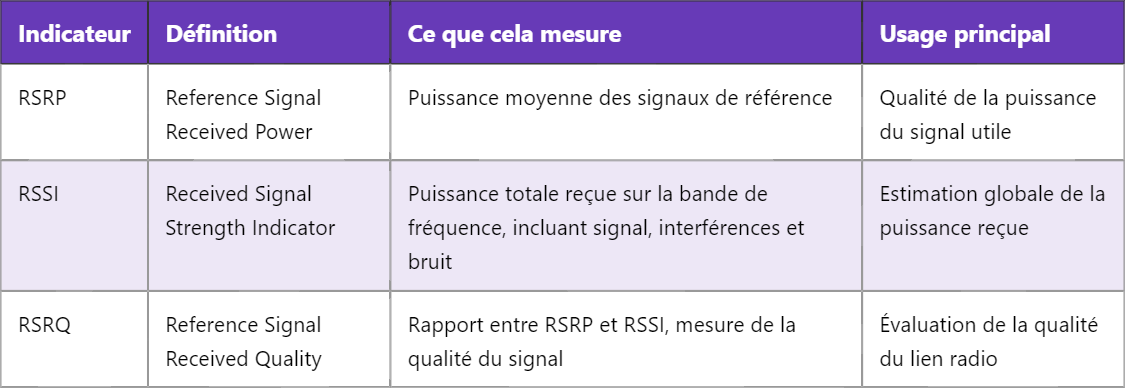

Le SNR ne doit pas être confondu avec d’autres indicateurs proches :

- SINR (Signal-to-Interference plus Noise Ratio) : Intègre en plus le rapport entre le signal, le bruit et les interférences.

- RSSI (Received Signal Strength Indicator) : Indique la puissance reçue, mais pas le rapport avec le bruit.

- BER (Bit Error Rate) : Lié à la qualité effective de la transmission, influencée par le SNR.

Ces paramètres sont souvent utilisés ensemble pour une analyse complète des performances radio.

Calculs complémentaires et outils

Pour des calculs automatisés, on trouve des outils logiciels et des fonctions dans les langages de programmation (Python, Matlab) permettant de convertir facilement SNR en dB et vice versa, notamment dans les algorithmes de simulation réseau ou de traitement du signal.

Voici un exemple de fonction simple en Python :

def snr_to_db(snr): return 10 * math.log10(snr)def db_to_snr(db): return 10 ** (db / 10)

Résumé et points clés

- Le SNR est un rapport linéaire exprimant la qualité du signal face au bruit.

- La conversion en dB utilise la formule : 10 × log10(SNR).

- Le dB facilite l’analyse, la comparaison et le traitement des puissances.

- La conversion inverse permet de retrouver la valeur linéaire à partir du dB.

- Un SNR élevé est synonyme de meilleure qualité et performances de transmission.

- Le SNR est un élément clé dans la gestion et l’optimisation des systèmes radio.

Comprendre et savoir convertir le SNR en dB est donc indispensable pour tout professionnel travaillant avec les réseaux de communication, la transmission radio ou le traitement du signal. Cette maîtrise ouvre la porte à une meilleure conception, analyse et optimisation des performances réseau.

Pour approfondir vos connaissances, découvrez comment le SINR complète l’analyse du SNR en milieu radio.