Comprendre le Raster GSCN en 5G : Définition et Fonctionnement

Aujourd’hui, nous allons explorer le concept de Raster GSCN dans le contexte de la 5G, un élément clé pour le fonctionnement des réseaux modernes. Le GSCN (Global Synchronization Channel Number) joue un rôle crucial dans la gestion des fréquences et de la synchronisation des équipements. Ce guide détaillé vous permettra de mieux comprendre ce qu’est le raster GSCN, son rôle, et son importance dans l’écosystème 5G.

Qu’est-ce que le GSCN en 5G ?

Le Global Synchronization Channel Number (GSCN) est une numérotation globale utilisée pour définir les fréquences spécifiques allouées aux canaux de synchronisation en 5G. Contrairement aux réseaux précédents, la 5G intègre une gestion plus complexe et dynamique des fréquences, adaptée à un spectre étendu.

Fonctionnement du Raster GSCN

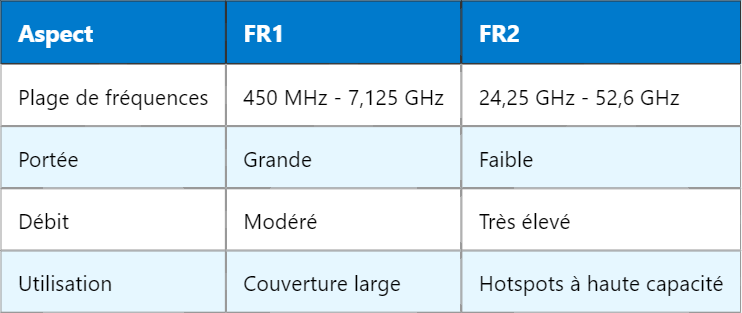

Le raster GSCN détermine les fréquences possibles pour les canaux de synchronisation. Il est basé sur une grille de fréquences prédéfinie qui couvre l’ensemble des bandes disponibles en 5G, des fréquences inférieures à 1 GHz (FR1) aux fréquences millimétriques supérieures à 24 GHz (FR2).

- En FR1, le raster est basé sur une largeur de 15 kHz.

- En FR2, il peut varier selon la bande, souvent 60 kHz ou 120 kHz.

Chaque GSCN correspond à une fréquence centrale pour les signaux de synchronisation émis par les stations de base, facilitant ainsi la détection et la synchronisation des appareils mobiles.

Calcul des Fréquences GSCN

Le calcul des fréquences GSCN repose sur une formule standardisée :

f_GSCN = 5 × (GSCN + Offset)

- f_GSCN : Fréquence centrale associée au GSCN

- Offset : Valeur spécifique dépendant de la bande utilisée

Ce calcul garantit une cohérence entre les équipements et assure une compatibilité globale.

Importance du Raster GSCN en 5G

Le raster GSCN joue un rôle fondamental pour plusieurs raisons :

- Synchronisation initiale : Il facilite la recherche et la synchronisation des appareils avec les stations de base.

- Réduction des interférences : En assignant des fréquences précises, il minimise les chevauchements entre cellules.

- Gestion du spectre : Le raster optimise l’utilisation des bandes disponibles, notamment dans les environnements denses.

Application du Raster GSCN dans les Réseaux 5G

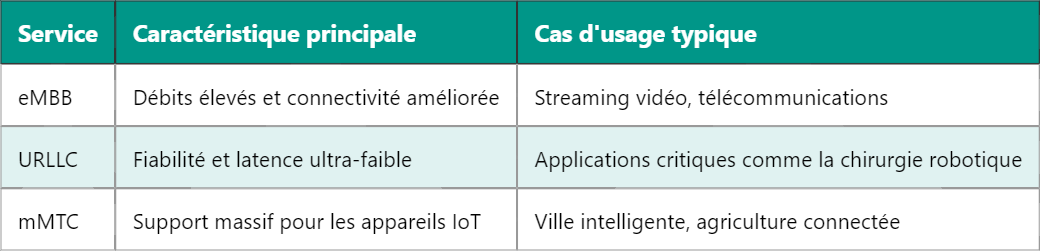

Les stations de base 5G émettent des signaux de synchronisation sur les fréquences définies par le raster GSCN. Ces signaux incluent :

- Le Primary Synchronization Signal (PSS), pour l’identification primaire.

- Le Secondary Synchronization Signal (SSS), pour des informations supplémentaires sur la cellule.

Grâce à ces signaux, les terminaux mobiles identifient et accèdent au réseau, même dans des conditions complexes comme des environnements urbains denses ou des zones rurales.

Exemple Pratique : Utilisation du GSCN

Considérons un réseau opérant sur une bande FR1 avec un offset de 300. Si un GSCN de 200 est utilisé :

f_GSCN = 5 × (200 + 300) = 2500 kHz

La fréquence centrale correspondante sera de 2,5 GHz, ce qui indique un emplacement précis dans le spectre.

Conclusion

Le raster GSCN est essentiel pour le bon fonctionnement des réseaux 5G. Sa conception permet de répondre aux exigences croissantes de capacité, de vitesse et de couverture. En comprenant le GSCN, les ingénieurs télécom et les professionnels du domaine peuvent optimiser les réseaux pour offrir une expérience utilisateur de haute qualité.

Si ce sujet vous intéresse, découvrez également comment la gestion du spectre en 5G révolutionne les communications modernes.