Rôle et Fonctionnement de la PRACH en 5G

Dans les réseaux 5G, la PRACH joue un rôle fondamental pour assurer la communication efficace entre les terminaux mobiles et le réseau. Aujourd’hui, nous allons explorer en détail ce qu’est la PRACH, pourquoi elle est essentielle, et comment elle s’intègre dans le fonctionnement global de la 5G.

Définition de la PRACH

PRACH signifie « Physical Random Access Channel ». C’est un canal physique dédié utilisé par un terminal mobile pour initier une connexion avec la station de base (gNodeB) dans un réseau 5G. Le but principal de la PRACH est de permettre au terminal d’envoyer une demande d’accès au réseau quand il veut commencer une communication ou reprendre une connexion interrompue.

Pourquoi la PRACH est-elle indispensable en 5G ?

En 5G, comme dans les générations précédentes, la gestion de l’accès au réseau est cruciale. La PRACH est le mécanisme qui permet :

- La synchronisation initiale entre le terminal et le réseau.

- L’allocation dynamique des ressources radio.

- La gestion des accès concurrents lorsque plusieurs terminaux veulent se connecter simultanément.

- La transmission d’informations nécessaires à l’établissement d’une liaison sécurisée.

Sans PRACH, un terminal ne pourrait pas signaler son intention d’utiliser le réseau, ce qui rendrait impossible toute communication.

Fonctionnement technique de la PRACH

Le processus d’accès via la PRACH suit plusieurs étapes clés :

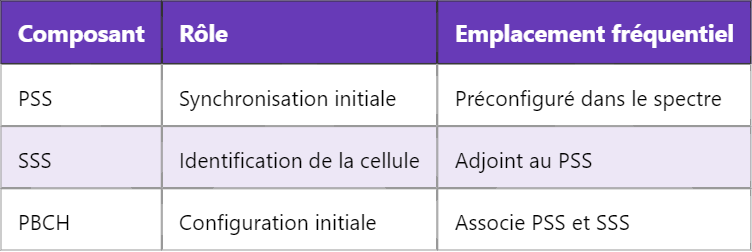

- Détection de la disponibilité réseau : Le terminal écoute les canaux de broadcast pour détecter la présence d’un réseau 5G et obtenir les paramètres nécessaires.

- Envoi de la demande d’accès : Le terminal émet un préambule PRACH, une séquence spécifique transmise sur le canal PRACH qui indique au réseau son intention d’accéder.

- Réception de la réponse du réseau : Le gNodeB détecte le préambule, évalue les conditions radio, puis répond avec un message d’acceptation et une allocation de ressources.

- Établissement de la connexion : Le terminal utilise les ressources allouées pour envoyer ses informations d’identification et poursuivre l’établissement de la connexion.

Ce processus est optimisé en 5G pour minimiser la latence et maximiser l’efficacité spectrale.

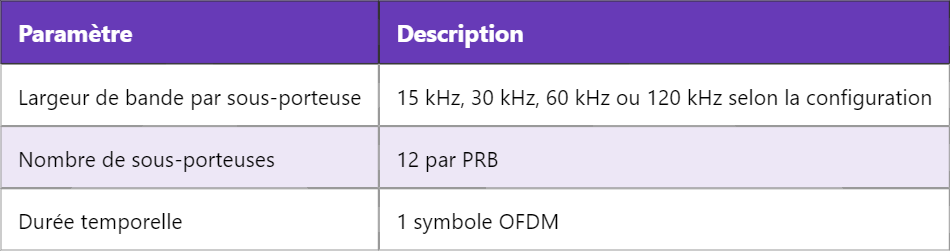

Caractéristiques spécifiques de la PRACH en 5G

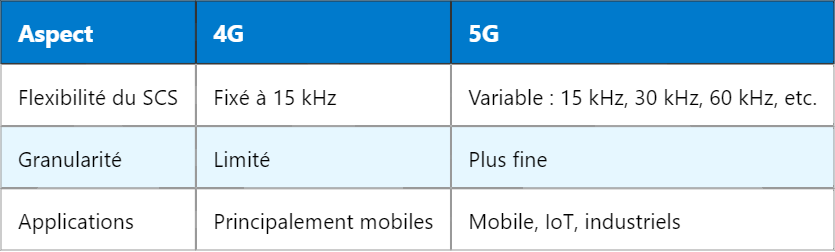

- Flexibilité temporelle et fréquentielle : La 5G utilise un schéma de multiplexage flexible, permettant à la PRACH d’être configurée sur différentes plages de fréquences et différentes fenêtres temporelles selon les besoins du réseau.

- Support de différents types de préambules : La 5G propose des séquences préambules spécifiques adaptées à différentes conditions radio et types de terminal.

- Gestion avancée de collisions : Quand plusieurs terminaux envoient simultanément des préambules identiques, des mécanismes sophistiqués sont utilisés pour résoudre ces conflits, garantissant la robustesse de l’accès.

- Optimisation pour l’Internet des objets (IoT) : La PRACH en 5G est conçue pour supporter un très grand nombre d’appareils, dont ceux qui communiquent de manière sporadique et à faible débit.

Les scénarios d’utilisation de la PRACH

La PRACH intervient dans plusieurs cas typiques :

- Initialisation d’une session : Lorsqu’un terminal s’allume ou sort d’une zone sans couverture, il utilise la PRACH pour s’enregistrer au réseau.

- Handovers : Lors d’un changement de cellule, le terminal doit réinitier un accès via la PRACH dans la nouvelle cellule.

- Reprise de connexion : Après une période d’inactivité ou de mise en veille, le terminal utilise la PRACH pour rétablir une connexion.

- Accès en cas d’événements exceptionnels : Dans les situations d’urgence ou d’événements massifs (foule, catastrophes), la PRACH permet au réseau de gérer efficacement la surcharge d’accès.

Exemple simplifié d’utilisation de la PRACH

Imaginons un smartphone qui sort de veille. Pour reprendre la communication avec le réseau 5G, il doit d’abord signaler sa présence. Il envoie alors un préambule PRACH sur un intervalle temporel défini. La station de base détecte ce signal, puis répond avec un message d’assignation de ressources. Le terminal envoie ensuite ses informations d’identification et commence à recevoir ou transmettre des données. Ce mécanisme garantit que le réseau est informé de chaque terminal actif et peut gérer les ressources efficacement.

Relation entre PRACH et autres canaux en 5G

La PRACH ne fonctionne pas isolément. Elle fait partie intégrante de la chaîne d’accès radio qui comprend plusieurs autres canaux physiques et logiques :

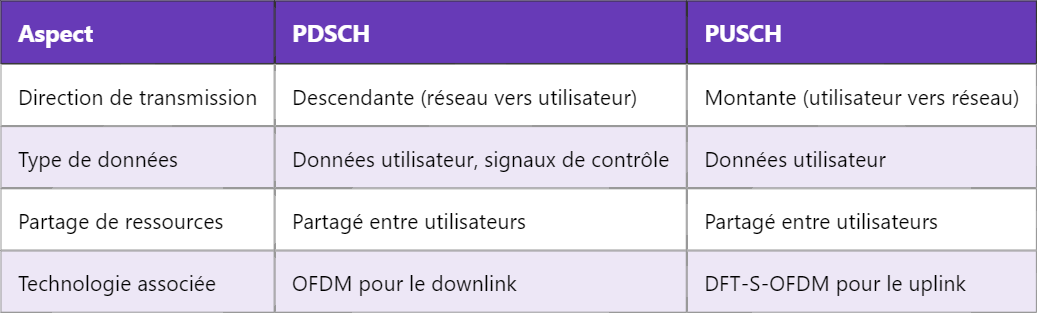

- PDCCH (Physical Downlink Control Channel) : Utilisé par le réseau pour envoyer des commandes de contrôle, y compris la réponse à la demande PRACH.

- PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) : Canal utilisé pour transmettre les données et messages après l’accès initial via PRACH.

- PBCH (Physical Broadcast Channel) : Permet de diffuser des informations de configuration nécessaires à l’accès.

Le bon fonctionnement de la PRACH garantit une transition fluide vers ces autres canaux et la continuité de la communication.

Optimisations 5G pour la PRACH

La 5G introduit plusieurs innovations techniques pour améliorer le processus PRACH :

- Réduction de la latence : Les configurations temporelles flexibles permettent de répondre plus rapidement aux demandes d’accès.

- Gestion dynamique des ressources : Les paramètres PRACH peuvent être ajustés en temps réel selon la charge réseau et le contexte utilisateur.

- Support des scénarios à faible consommation : Certains terminaux IoT peuvent envoyer des préambules PRACH simplifiés pour économiser leur batterie.

- Amélioration de la fiabilité : Les techniques avancées de détection et de traitement des collisions améliorent la robustesse de l’accès.

Impact sur la qualité de service (QoS)

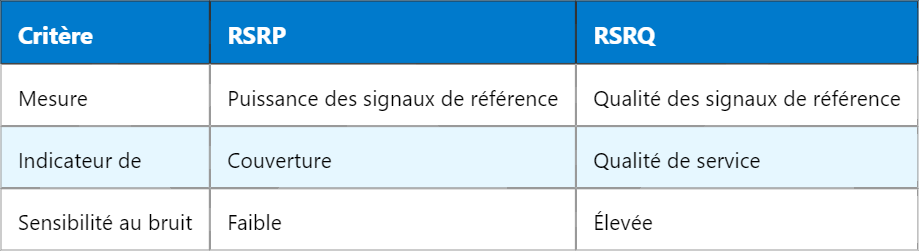

Un accès efficace via la PRACH est un facteur clé pour garantir une bonne qualité de service dans la 5G. En facilitant la connexion rapide et fiable des terminaux, la PRACH contribue à réduire la latence, améliorer la disponibilité du réseau et permettre un débit optimal.

Une mauvaise gestion de l’accès pourrait entraîner des délais dans l’établissement des sessions, des pertes de données ou une surcharge réseau. C’est pourquoi la conception et l’optimisation de la PRACH sont essentielles pour répondre aux exigences strictes des services 5G, notamment pour les applications critiques comme la réalité augmentée, la télémédecine ou les communications véhicules à véhicules.

En résumé

La PRACH est le canal d’accès physique indispensable pour initier toute communication dans un réseau 5G. Sa conception flexible et robuste permet de gérer efficacement la multitude de terminaux, d’assurer la synchronisation et d’optimiser l’usage des ressources radio. Comprendre la PRACH est fondamental pour saisir comment la 5G assure une connexion rapide, fiable et évolutive entre les utilisateurs et le réseau.

Pour approfondir votre connaissance des mécanismes d’accès en 5G, découvrez comment fonctionne le Random Access Procedure dans les détails techniques.